“Ketika melewati punggung bukit terakhir, kami melihat deretan pohon palem roembia di depan, yang selalu menandakan dekatnya sebuah kampung. Kami berada di kawasan aliran Sungai Oeloe.“

…

“Padi yang ditanam di Boengoeran, memiliki banyak varietas. Dibedakan oleh ukuran, berat, warna, bentuk butir, dan sifat unik lainnya, yang oleh penduduk diberi nama khusus.”

…

“Penduduk Boengoeran juga lebih banyak menekuni budidaya sagu dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Di banyak tempat rawa yang cocok, baik dekat pantai maupun di daratan, tumbuh tanaman pohon roembia. Kebun roembia terbesar ada di daerah aliran Sungai Oeloe dan Sungai Toewih.” (A.L. Van Hasselt/H. J. E. F. Schwartz – De Poelau Toedjoeh In Ei Et Zuidelijk Gedeelte Der Chineeschen Zee)

MASYARAKAT di gugus pulau Bunguran memiliki sumber daya alam sendiri untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka. Hasil laut melimpah dan aktifitas pertanian berkembang.

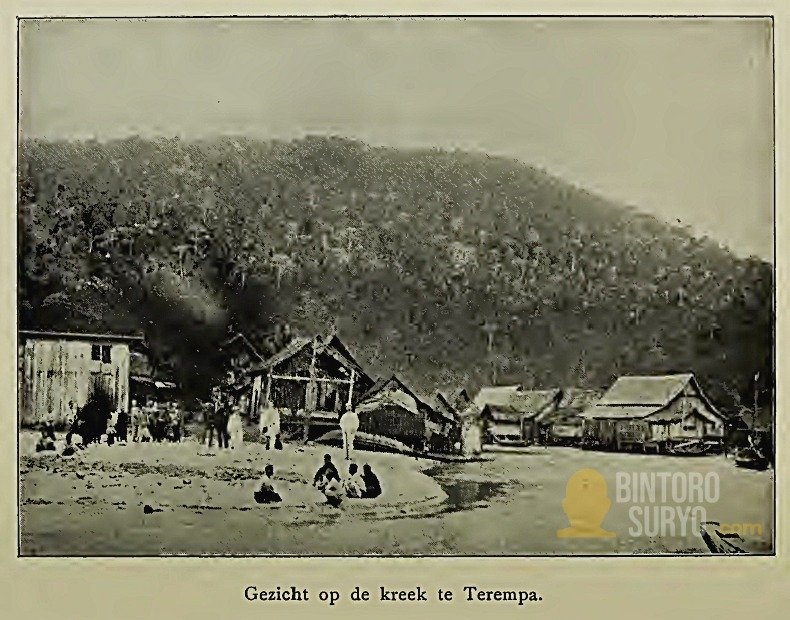

Dalam kunjungannya ke wilayah ini menjelang akhir abad 19, Hasselt dan Schwartz mencatat, pemukiman penduduk tidak hanya berada di pinggiran pantai. Tapi juga menyebar hingga ke darat serta kaki-kaki gunung. Perekonomian penduduk berkembang secara bahari dan agraris.

Selain industri kopra, banyak varietas padi yang ditanam di sini. Masyarakat di sini memiliki tradisi yang dijalankan secara turun temurun saat awal penggarapan ladang-ladang padi mereka. Jika panen gagal, Sagulung menjadi pilihan bahan makanan pokok penduduk setempat. Beberapa pabrik pengolahan sagu, tercatat sudah beroperasi di beberapa kampung di pulau Bunguran saat itu.

Simak catatan perjalanan Hasselt dan Schwartz: “De Poelau Toedjoeh In Ei Et Zuidelijk Gedeelte Der Chineeschen Zee” yang saya susun secara berseri di bagian keempat ini.

JALAN setapak pertama melewati hutan roembia di tanah berlumpur, tapi segera kami memasuki tanah liat coklat gelap yang subur dengan tanaman lebat. Setelah naik perlahan selama 20 menit, kami berada di dataran tinggi yang menjadi pembatas aliran sungai ke timur dan Sungai Bindjei. Hutan yang tadi padat makin menipis, hingga hilang di bagian tanah berpasir dan miskin tanaman.

Di sini, ada pohon kecil berdaun jarum, tumbuhan resam (paku-pakuan dengan batang keras), dan karmoenting (rhodomyrtus tomentosa) yang buah hitam-merah manis bisa dimakan. Daerah tandus seperti ini disebut penduduk lokal sebagai ‘padang’ (hamparan terbuka), berlawanan dengan hutan lebat di sekitarnya.

Kami berada di Padang Ajer Teris, yang dipisahkan oleh hutan tipis beberapa ratus meter dari Padang Ajer Langsat.

Setelah itu, jalan melewati semak belukar dan melintasi padang luas ketiga dengan vegetasi serupa. Nama padang terakhir ini tidak diketahui. Tapi teman perjalanan kami mengatakan banyak padang tandus seperti itu di dataran tinggi barat daya Pegunungan Ranai.

Di depan kami terbentang hutan lebat dan masih asli yang akan kami lalui berjam-jam ke depan. Untuk sampai ke sana, ada jalan setapak yang ramai dilalui, berkelok melewati pohon tinggi penghasil getah, resin, minyak, dan kayu berkualitas. Hutan di sekitarnya tumbuh liar dengan semak dan tumbuhan liana. Ada juga rotan yang bernilai tinggi secara ekonomi, tapi pemanfaatannya masih sedikit di sini. Kayu dari hutan, hanya ditebang saat diperlukan untuk tiang rumah atau membuat perahu.

Ada dua jenis getah yang jarang dipanen dan dijual ke pedagang Cina dari hutan di sini. Yakni getah lembek dan getah putih. Getah damar biasanya dikumpulkan untuk pemakaian sendiri. Begitu juga lilin yang jarang ditemukan. Rotan yang biasa diambil penduduk, terutama ada dua jenis: rotan seni (tikoes) yang umum di semenanjung selatan dan rotan djernang (daemonorops draco) penghasil pewarna merah yang disebut “darah naga”.

Pewarna dari rotan ini dibuat sederhana: buah matang yang mengandung resin dicampur, dipukul, atau diguncang dalam kantong agar resin lepas. Lalu direndam di air panas untuk memisahkan serat yang tak berguna. Setelah menguap, sisa yang bisa diuleni disebut darah naga. Biasanya dipakai penduduk untuk mengecat daun pandan dan daun bambu pelindung buah untuk membuat tikar dan tutup makanan (toedoeng sadji).

Tak lengkap laporan kami tanpa menyebut minyak kroewing dari pohon dipterokarpa. Untuk mengumpulkannya, penduduk biasanya membuat lubang sekitar 60 cm x 30 cm x 15 cm di batang pohon. Lalu dipasang wadah untuk menampung tetesan minyak. Minyak ini dipakai melapisi perahu dan dicampur tar untuk menutup celah kapal.

SETELAH perjalanan panjang, kami turun ke sisi timur pembatas aliran sungai. Jalan kaki kami sekarang mengarah ke utara, melewati lereng rendah gunung pemisah. Jalurnya membentang ke timur dan memisahkan sungai yang mengalir ke pantai timur. Kami melewati anak sungai jernih yang banyak ikan dan sesekali rawa bervegetasi pandan, mengkoewang (pandanus furcatus), serta tumbuhan djakas.

Meski hutan Boengoeran kaya tanaman, hampir tidak ada tanda-tanda satwa liar. Hutan sejuk dan padang hangat sunyi. Rasanya, seperti kami saja satu-satunya makhluk hidup di antara hutan luas ini.

Suara yang terdengar hanya gemericik anak sungai, dengungan serangga, atau peluit burung tioeng yang bersembunyi di pepohonan tinggi. Sunyi, hampir mencekam, membuat perjalanan terasa berat dan membosankan.

Dari semua hewan yang menghuni pulau ini, kami hanya melihat kupu-kupu di padang dan di pinggir hutan. Ada juga beberapa kumbang, laba-laba dengan jaring berkilau emas yang benangnya sangat kuat hingga mampu menahan beban 50 gram, serta seekor ranting berjalan berwarna hijau.

Barang yang kami kumpulkan selama perjalanan, kami sumbangkan ke Museum Sejarah Alam Nasional. Kami berterima kasih kepada kurator, tuan C. Ritsema Czn., sehingga kami bisa menyertakan daftar koleksi tersebut di akhir tulisan ini.

Beberapa bunga, daun, dan tanaman kecil yang kami keringkan, kami serahkan ke Herbarium Nasional. Sementara jenis mineral serta jenis batu yang kami kumpulkan, disimpan di Museum Geologi dan Mineralogi Nasional.

Dr. H. Vuijck berjanji memberi daftar penentuan spesimen tanaman, dan Dr. P. G. Krause memberikan kami daftar batu-batu yang akan dijelaskan lebih lanjut dalam koleksi Museum Geologi Kerajaan. Daftar-daftar ini juga akan kami sertakan di akhir tulisan kami nanti.

KETIKA melewati punggung bukit terakhir, kami melihat deretan pohon palem roembia di depan, yang selalu menandakan dekatnya sebuah kampung. Kami berada di kawasan aliran Sungai Oeloe.

Mengikuti jalan setapak, kami melewati hutan bambu, lalu di antara pohon sagoe di wilayah rawa, dan setelah berjalan sekitar 14 km, kami tiba di kampung Kangkong. Kampung ini hanya memiliki lima rumah dan hampir seluruh penduduknya hidup dari budidaya sagu.

Setelah beristirahat singkat, kami melanjutkan perjalanan di antara pohon sagoe, melewati tanah berlumpur yang sering membuat kami terbenam hingga betis. Kami terus menyeberangi anak-anak sungai kecil yang menjadi pecahan Sungai Oeloe.

Setelah sekitar 15 menit berjalan, kami sampai di tanah lebih tinggi. Di sana kami melewati tanaman resam dan paku-pakuan lain, alang-alang, dan semak belukar. Suasananya lebih ceria dibandingkan hutan gelap sebelumnya.

Kami mendengar suara lembut burung poenei, dengungan khas pergam, siulan burung tioeng, cuitan burung ekor kuning dan burung lain. Sementara di tepi anak sungai, kami lihat burung raja-udang berwarna cerah bertengger di dahan yang menjuntai.

Di pohon sagoe dan kelapa, tupai melompat dari daun ke daun lain. Kadang-kadang sekawanan monyet abu-abu (kera) berteriak-teriak dan meloncat-loncat di ranting-ranting sambil mengawasi, seolah ingin memastikan jarak kami sudah cukup jauh.

Budidaya Padi di Boengoeran

AKHIRNYA, kami sampai di kampung Tjoewal, di mana rumah-rumah sederhana tersebar jauh di tengah sawah kering.

Di sini, hutan asli telah diratakan untuk ladang dalam area luas, dan pembukaan hutan masih berlanjut karena budidaya padi adalah sumber penghidupan utama di daerah aliran Sungai Oeloe ini. Penduduk kampung di lereng barat dan barat laut Pegunungan Ranai, dan juga di Pian Tengah di semenanjung selatan, sebagian besar hidup dari pertanian, terutama padi.

Padi yang ditanam di Boengoeran, memiliki banyak varietas. Dibedakan oleh ukuran, berat, warna, bentuk butir, dan sifat unik lainnya, yang oleh penduduk diberi nama khusus.

Yang paling umum ditanam adalah padi tempajan, padi boentar, padi merah, padi oerei, padi tjemara, padi timboeng, dan padi santap. Juga padi ketan (poeloet, oryza glutinosa) dibudidayakan bersama padi biasa.

Saat musim kemarau (moesim selatan) tiba, petani mulai bekerja. Pohon-pohon di lahan ditebang, yang kecil sampai ke tanah, yang besar sebagian lebih tinggi, ditebas dan ditebang. Semak dan rumput sudah dipotong sebelumnya agar penebangan pohon lebih mudah. Setelah semua bahan kering, ladang dibakar (membakar ladang). Kayu ringan dan rumput yang tidak terbakar dibersihkan, akar pohon yang ditebang jika perlu diangkat, dan lahan dibersihkan sebaik mungkin (mentjoetji tanah).

Batang dan tunggul pohon besar yang ditebang, dibiarkan. Tanah tidak dibajak secara langsung. Selama proses ini, penggarap dibantu keluarga dan kadang tetangga desa dengan memberi mereka upah.

Saat lahan siap ditanami, penduduk setempat biasanya menggelar terlebih dahulu tradisi ‘makan bersama’ (berselang menoegal). Aktifitas menanam secara simbolis kemudian dilakukan. Penduduk pria dan wanita saling membantu untuk menanam benih.

Setelah itu, para undangan ikut menanam benih di ladang (menoegal). Pria membuat lubang dengan tongkat runcing yang berjarak sekitar 40 cm, sedangkan wanita menaburkan butir padi ke tiap lubang. Pekerjaan ini biasanya selesai dalam sehari.

Sekitar sebulan setelah penanaman, ladang dicabut gulma (memotong roempoet). Biasanya oleh wanita. Penggarap mengumpulkan kayu untuk pagar ladang agar tanaman terlindung dari babi hutan yang banyak sekali.

Saat gabah mulai mengisi dan mendekati panen, banyak upaya dilakukan untuk melindungi tanaman dari hama. Burung juga biasanya datang secara berkelompok untuk memakan padi. Tapi petani mengantisipasi dengan memasang jaring tali dengan boneka, kain, serta tabung bambu yang digerakkan penjaga ladang untuk mengusir binatang-binatang hama itu. Kerusakan oleh monyet, tikus, dan manggang juga sering terjadi.

Lima bulan setelah menanam benih, saat panen (menoewei) tiba. Tetangga juga membantu dengan upah berupa beras dan makanan. Padi yang dipanen, kemudian dikeringkan sebelum disimpan di lumbung.

Hasil panen berkisar 500 hingga 1000 gantang per ladang, cukup untuk kebutuhan sendiri. Hasil produksi di tanah berlumpur dan rawa adalah yang paling besar. Jika panen gagal, penduduk mengandalkan biasanya mengandalkan sagu untuk makanan pokok.

Selain padi, jagung, umbi-umbian, dan kadang indigo juga ditanam. Tebu dan singkong juga banyak dibudidayakan.

Setelah panen padi, ladang kemudian dipakai untuk kebun kelapa. Jika tanah masih subur, padi bisa ditanam lagi di antara bibit kelapa yang baru, karena di tahun pertama bibit kelapa, jelas belum mengganggu pertumbuhan tanaman padi.

Tiba di Kampung Maligei

KAMI meninggalkan kampung Tjoewal ke arah timur menuju kampung Maligei. Yakni, sebuah kampung utama di aliran Sungai Oeloe. Jalan setapak menuju ke sana melewati ladang, kebun kelapa, dan hutan sagu.

Kampung Maligei terdiri dari 14 rumah, hampir seluruhnya terbuat dari bahan yang ringan. Atap terbuat dari daun roembia, dinding dari batang daun sagu, pelepah sagu, atau kulit kayu seperti meranti, bintangoer, atau djanggoet. Sementara lantai terbuat dari papan niboeng.

Kepala kampung di sini adalah seorang yang berdagang kopra, sagu, serta produk lain ke Singapura dengan perahu sendiri. Ia tinggal di rumah kayu bagus. Kami merasa terhormat saat diizinkannya untuk menginap.

Sayangnya, seperti penduduk lain, ia juga menggunakan ruang bawah rumah sebagai kandang kambing dan unggas.

Setelah mandi di air jernih Sungai Oeloe yang kedalamannya sekitar empat kaki di sebelah selatan kampung, kami duduk di serambi rumah tuan rumah di atas tikar yang sudah disiapkan. Kami mulai berbincang dengan warga kampung yang satu per satu datang dan duduk berjongkok di depan kami.

Namun cukup sulit memahami mereka. Seperti di kampung Genteng, mereka juga mengerti bahasa Melayu yang biasa dituturkan di Riouw (Tandjoeng Pinang, pen.). Tapi berbicara dengan dialek aneh. Logatnya berbeda dengan penduduk yang tinggal di wilayah Sedanau secara pengucapan.

Jika dalam Melayu biasa bunyi vokal a atau o pendek terdengar, dalam dialek Oeloe di sini, yang kami sebut begitu biasanya terdengar vokal e tidak sempurna.

Misalnya seperti dalam kata “pet”. Kadang akhir beberapa kata dipersingkat dengan k atau q. Vokal oe juga dalam beberapa kata digantikan vokal e tidak sempurna.

Contoh kata-kata itu seperti:

- endèq untuk tidaq

- sembèh untuk sembah

- timbeq untuk timba lembèq

- tembègè untuk tembaga

- tebès untuk tebas

- bèlik untuk balik

- dèjèng untuk dajoeng

- tambèh untuk tambah

- soetèq untuk satoe

Meski begitu, banyak kata berasal dari bahasa Melayu yang masih dikenali, seperti:

- ras dari beras

- soeq dari pisau

- njioeq dari njioer

- nambèq dari nampak

- bidèl atau bidal

- manggang dari pianggang

- isih dari masih

- loeq dari doeloe

- kerièng dari riang

Kami juga menemukan kata-kata unik yang menurut kami asing dalam bahasa Melayu. Terutama dalam arti yang digunakan di sini, misalnya:

- kèkès untuk benar

- tjagan untuk tanda

- terèk untuk ikat

- mening untuk berkeliling

- piak untuk kupu-kupu

- singkap dan serampang (jenis burung)

- beradoeq untuk berhenti

- soempit untuk babi hutan

- embèq untuk mendoekoeng

- lisoen untuk salak

- langau untuk lalat

- boeboeng untuk langkah

- pertik untuk bilalang

- limoek untuk poenei

- djoeroet untuk palas (jenis pohon palem)

Dialek yang dimaksud ini, digunakan juga oleh penduduk yang tinggal di pedalaman Boengoeran serta di sebagian pantai timur pulau ini.

Budidaya dan Pengolahan Sagu

PAGI berikutnya kami berjalan-jalan di kampung dan sesekali melihat ke dalam rumah-rumah. Suasana sangat sibuk. Wanita memotong daun pandan yang tumbuh melimpah di rawa bersama djakas dan mengkoewang.

Kami melihat mereka menyiapkan dan mewarnai pandan. Ada juga yang sedang membuat tikar atau peralatan rumah lainnya. Pria membuat keranjang dari kulit kayu untuk mengangkut sagu atau merebus gula dari nira kelapa yang dihasilkan banyak pohon kaboeng.

Detail lebih lanjut tentang hal ini tidak kami catat. Nanti kami akan bahas pekerjaan dan mata pencaharian penduduk, rumah, perabot, pakaian, dll., hanya jika ada yang berbeda dari yang sudah diketahui.

Kami juga melihat gaya rambut unik selain konde dan sanggoel biasa. Penduduk di sini menyebutnya sipoet tekoejoeng. Bentuk rambutnya mencuat seperti tanduk, mirip gaya orang Siam. Banyak pria juga memutar ujung sanggul dengan lilin hingga runcing.

Kami juga mengunjungi beberapa pabrik sagu kecil dan belajar tentang budidaya sagu, penyebaran, dan pengolahannya.

Penduduk Boengoeran lebih banyak menekuni budidaya sagu dibandingkan dua kelompok sebelumnya. Di banyak tempat rawa yang cocok, baik dekat pantai maupun di daratan, tumbuh tanaman pohon roembia. Kebun roembia terbesar ada di daerah aliran Sungai Oeloe dan Sungai Toewih.

Hanya ada dua jenis metroxylon yang dikenal di sini: roembia doeri, dinamai karena banyak duri di batang dan tangkai daunnya, serta roembia bamban atau bemban yang hampir tanpa duri tapi mengandung lebih banyak pati. Meskipun penduduk tahu itu, mereka lebih suka menanam jenis pertama karena duri membantu mengusir babi hutan, yang bisa merusak tanaman.

Budidaya sagu membutuhkan sedikit perawatan. Roembia berkembang melalui tunas, ada yang lebih banyak, ada yang sedikit. Jadi cukup menanam bibit muda di tanah terpisah jauh untuk mendapatkan hutan sagu dalam waktu sekitar sepuluh tahun. Petani juga menjaga agar tanah bersih dari gulma dan pohon-pohon bebas dari parasit serta tanaman merambat. Juga lebih baik jika daun kering dan mati dibuang tepat waktu.

Saat pohon mencapai kematangan penuh yang terlihat dari membengkaknya bunga, pohon ditebang, duri dan daunnya dibuang. Lalu batangnya dipotong menjadi dua atau tiga bagian menurut panjangnya.

Setelah sebagian kulit keras diambil, pekerja duduk di batang dan memalu atau mencongkel bagian dalam batang dengan alat bernama pemaloek (atau paloek). Terdiri dari tiga bagian: tjadoek dari kayu niboeng/bengkoewang, mirip pahat pendek sekitar 3 cm; paloek sebagai gagang dari kayu nangka atau boeashout dengan lubang memanjang untuk memasang tjadoek; serta wig (teradjau atau badji) untuk mengunci dan mengatur posisi tjadoek. Ujung atas gagang diikat erat dengan rotan agar pahat kuat saat digunakan.

Saat pemukul sagu bekerja, dia meletakkan daun pelepah pohon di kedua sisi batang untuk menangkap inti sagu yang terlempar. Inti halus yang dipahat dari batang, disebut serampin, dibawa ke alat pencuci yang dipasang di sebuah sungai kecil.

Alat ini berupa rak kayu beralas papan niboeng. Di bawahnya ada batang roembia kosong yang miring. Lantai papan dilapisi tikar daun djakas atau sepotong kulit pohon terab.

Pekerja kemudian meletakkan serampin di tikar, berdiri di atasnya, dan terus-menerus menginjak serta menguleni. Sementara air dituangkan ke atas inti sagu halus itu. Tepung tercampur air yang meresap ke pelapik di bawahnya, dan menetes ke baki di bawahnya, lalu mengendap kembali.

Air berlebih keluar atau disendok setelah endapan terbentuk. Tepung tersebut kemudian siap dijual, dikemas dalam keranjang silinder, lalu diangkut menyusuri sungai dengan sampan terbuat dari batang sagu berlubang yang dipasangi bambu di sisi agar lebih mengapung.

Selain sagu kasar, dibuat juga sagu mutiara yang dipanggang dan dimakan sebagai makanan.

Untuk membuatnya, tepung sagu yang sudah dicuci dan diendapkan, disebar di tikar yang diangkat dan digoyangkan. Butiran berbutir terbentuk dan dipanggang di wajan sambil diaduk dengan sendok kayu (pengharau).

Di kampung Kangkong, mereka juga memakai oven bundar dan dangkal, kurang lebih 1,5-2 meter diameter, terbuat dari tanah liat campur abu dan getah tanaman.

Setelah melihat pabrik-pabrik sagu, kami meninggalkan kampung Maligei untuk berjalan ke desa Ajer Angat dan Lemang yang terletak sekitar setengah jam ke timur di sungai Oeloe, yang terhubung dengan kebun kelapa dan tanaman buah lain di Maligei. Dari Ajer Angat, kami menikmati pemandangan indah pegunungan Ranai dan lembah subur di selatan.

DI kampung Lemang, kami menaiki sampan yang sudah disiapkan di dermaga, mendayung, kemudian menyusuri sungai menuju muara.

Sungai Oeloe yang sempit di sini (sekitar 15 meter lebar) akan melebar dan menjadi lebih dalam tak lama kemudian. Kedua tepiannya ditumbuhi bakau dan perepat. Sementara dari kejauhan terlihat pohon kelapa dan niboeng.

Karena pohon-pohon itu menjauh dari tepi, kami menduga tanah di sekitar sungai adalah rawa luas. Saat menuruni sungai, kami melihat sebuah dermaga besar berkapasitas sekitar 20 kojan yang sedang diperbaiki. Pemiliknya, pemandu kami, mengabarkan bahwa kapal layar lain dari Singapura sedang ditunggu membawa barang impor yang dijual di sepanjang aliran sungai.

Kami terus mengarungi sungai di antara hutan bakau yang semakin rapat dan lebat menjelang muara. Walau vegetasi kurang beragam, kami justru melihat lebih banyak satwa, berbeda dengan hutan yang kami lewati sehari sebelumnya yang sunyi. Di sini kehidupan hewan lebih aktif.

Burung pemangsa besar seperti elang, terbang melingkar mengawasi permukaan air, siap menyambar ikan yang muncul. Di puncak pohon bakau, burung ibes putih salju dan bangau abu-abu duduk beristirahat. Mereka terkejut oleh suara dayung. Kemudian merentangkan leher, memutar kepala, dan mengawasi kami dengan waspada.

Di lumpur dasar, di antara akar-akar rhizophora, ramai kepiting kecil dan ikan sembilang yang berbahaya karena duri punggungnya yang tajam, sangat ditakuti penduduk tanpa alas kaki. Burung pengicau warna-warni terbang dari dahan ke dahan, sementara burung snip kecil berjalan menyusuri tepi sungai mencari cacing.

Di area tanah lebih keras, monyet abu-abu mencari kepiting dan melompat ke hutan bakau saat kami mendekat dengan teriakan keras. Banyak kupu-kupu cerah beterbangan, menambah keindahan panorama. Tapi kami juga diserbu nyamuk ganas saat berkeliling di dekat akar rhizophora.

Setelah dua jam mendayung, kami melihat Pulau Sahab di depan dan di belakangnya lautan biru yang luas. Di belakang pulau, di bagian dangkal muara Sungai Setedoeng yang lebar, ratusan burung berkaki kayuh berdiri diam di air, seolah menatap bayangan diri mereka.

Di sebelah kiri kami, terbuka lebar Sungai Belau. Setelah melewatinya, kami mendayung langsung menuju Tanjung Pasir yang menjorok ke selatan. Dari sini hingga ke muara Sungai Belau, tepi kiri yang berpasir ditanami pohon kelapa; tepi kanan yang berlumpur sampai ke pantai ditumbuhi bakau rendah.

Di tengah muara sungai dan di belakang tanjung tersebut terbentuk hamparan pasir luas yang saat air surut menjadi kering. Perahu yang masuk harus menghindari ini dengan tetap di tepi kanan melewati Tanjung Karang, lalu menyeberang ke koewala Belau.

Sungai Oeloe yang akan kami tinggalkan, mengalir dari lereng barat daya Pegunungan Ranai. Awalnya mengalir ke selatan, lalu berbelok ke timur mendekati kampung-kampung yang disebut tadi. Setelah menerima air dari banyak anak sungai dari pegunungan pembatas, alirannya berkelok-kelok, mengalir ke timur melewati Kampung Lemang, lalu setelah bertemu Sungai Sebakoeng dari barat daya, mengarah lebih ke utara.

Di pulau Sahab, Sungai Belau bergabung dari kiri dan Sungai Setedoeng (berasal dari dekat Gunung Toengkoeq dan bergabung dengan Sungai Ajar Rawah di kampung Setedoeng) masuk dari kanan.

Setelah menerima aliran besar tersebut, Sungai Oeloe bermuara ke laut melalui mulut sungai selebar sekitar 800 meter.

Di Kampung Ranai

KAMI menginjakkan kaki di pantai pasir yang luas dan mudah dilalui. Dengan terus ke utara, kami melewati Kampung Tanjung Pasir, lalu kampung Ajer Oema yang letaknya lebih ke dalam pantai akibat lekukan garis pantai. Setelah menempuh jarak lebih dari satu kilometer, kami sampai di muara Sungai Ranai. Rumah-rumah tersebar jauh di tengah hutan kelapa yang membentuk tepian lebar sepanjang pantai.

Setelah menyeberangi Sungai Ranai selebar sekitar 30 meter, kami memasuki wilayah kampung Ranai, tempat tinggal orang kaja.

Kampung ini terdiri dari 23 rumah yang juga tersebar jauh ke daratan di tengah kebun kelapa. Seperti kampung-kampung sebelumnya, rumah-rumah ini besar dan hampir semua terbuat dari bahan ringan. Secara umum terlihat agak usang, tapi rumah orang kaja menonjol karena lebih bagus.

Rumah ini seluruhnya terbuat dari kayu. Berdiri di atas tiang, dengan atap tiga lapis berlapis sirap (atap kayu keras). Ruang khusus tamu dibangun terpisah di samping dan di belakang rumah utama, dengan lantai atas difungsikan sebagai kamar tamu.

Di pantai, berdiri bangunan kecil panggung yang berfungsi sebagai kantor dengan dermaga kayu menjulur ke laut.

Saat musim angin timur laut (musim utara), semua rumah di sepanjang pantai timur diberi pagar sementara dari daun kelapa ganda untuk melindungi dari angin kencang dan air laut yang terbawa angin masuk ke daratan.

Di salah satu rumah, perhatian kami tertuju pada alat aneh yang digantung pada sebuah tiang. Alat itu, yang disebut oeroek-oeroek, sebuah garpu kayu berkaki dua yang diikat dengan sebatang kayu melintang, dan diikatkan empat setengah tempurung kelapa. Jika digoyangkan maju-mundur di air, alat ini mengeluarkan suara yang dipercaya memancing hiu, yang kemudian ditangkap oleh nelayan dengan tombak harpoon.

Di bawah pohon buah, selain yang juga kami temukan di Pulau Sedanau, ada cengkeh yang produksinya sedikit, kepayang (pangium edule) yang buahnya menghasilkan minyak, manggis (garcinia mangostana), nanas, rambutan, mispel Hindia Barat (boewah saoe), dan melindjoe yang disebut “soeker” di sini.

Melanjutkan Perjalanan Dari Sebintang

PUKUL setengah tujuh, kami melanjutkan perjalanan dengan perahu menuju kampung Sebintang, yang terletak di pantai timur Boengoeran, selatan Sungai Oeloe yang terkenal.

Setelah empat jam mendayung, kami tiba dan menaiki tangga yang cukup curam ke salah satu dari tiga rumah yang dibangun di atas air di pantai Sebintang, yang sebagian digunakan sebagai toko. Rumah itu milik seorang anak-radja yang dengan senang hati memberikan tempat bermalam kepada kami.

Kampung Sebintang memiliki dua belas rumah yang dibangun dengan baik. Enam berdempetan dan enam lainnya tersebar. Di depan kampung, empat tongkang Cina berlabuh di antara karang di Pulau Djanti.

Para tjoentjoe berkeliling membawa barang dagangan dari Singapura dan membeli kopra serta hasil laut. Anak-radja yang tinggal di sini, sangat tertarik pada perdagangan ini dan membantu para kapten kapal, meskipun belum tentu hal itu menguntungkan rakyat kecil.

Keesokan paginya kami melanjutkan perjalanan kaki ke selatan di sepanjang pantai pasir putih. Kami beruntung karena air surut satu jam sebelumnya. Saat pasang, seluruh pantai terendam air dan tidak ada jalur di pantai, sehingga harus melewati alang-alang tinggi dan rumput di bawah pohon kelapa. Kami berjalan di jalan utama yang dipenuhi banyak karang besar dan batuan tajam tersebar di pantai yang luas.

Kami melewati kampung-kampung Teloek, Ajer Medang, Tandjoeng Tjemaga, Monong, Setedan, dan Semitan, dan pada pukul setengah sebelas, setelah perjalanan sekitar 12 kilometer, tiba di kampung Penarik.

Seluruh wilayah kampung ini seperti ditanami kelapa yang merekat, membentuk hutan kelapa di sekitar rumah-rumah yang berdiri sendiri jauh dari pantai. Hanya di beberapa tempat ada hutan casuarina (tjemara) yang memberi variasi di antara barisan pohon kelapa yang tak berujung.

Kami juga menyeberangi dua sungai, Sungai Tjemaga dan Sungai Semitan. Yang terakhir cukup dalam hingga membuat kami basah hingga paha.

Seperti yang telah kami singgung sebelumnya saat tiba di Koewala Bindjei, teluk ini sangat panjang, mencapai sekitar 350 meter ke daratan di pantai timur dekat kampung Penarik. Setelah muara Sungai Bindjei yang sebenarnya, di sebelah timur Pulau Sengoea, terdapat teluk sempit tapi cukup dalam yang juga dinamai Penarik, sama dengan nama kampungnya.

Nama ini berasal dari praktik menarik perahu—diawaki istilah “tarik”—yang dilakukan dari pantai timur ke barat dan sebaliknya. Di seluruh lebar tanjung kecil ini, kayu bulat dan batang daun kelapa diletakkan rapat sebagai jalur geser agar perahu mudah dipindahkan lewat daratan.

Dengan cara ini, perjalanan panjang mengelilingi pantai selatan bisa dihindari, sekaligus saat cuaca buruk perahu bisa segera diselamatkan ke pelabuhan aman Sungai Penarik.

Sungainya berair cokelat gelap, keruh dan payau, lebarnya hanya 4 meter dan saat air surut benar-benar kering. Karena itu ada dermaga kedua di sedikit ke hilir, yang selalu bisa dijangkau dan terhubung ke pantai timur oleh jalan setapak sepanjang sekitar 600 meter.

Saat kami tiba di kampung ini, ada empat perahu di Sungai Penarik yang pemiliknya katanya akan melaut ke kampung di pantai timur. Dengan sukarela, kami menyewa dua perahu itu dengan janji akan segera mengembalikannya.

Kami menuruni sungai berawa dengan tepi yang ditumbuhi bakong, bakau, perepat, rengas, dan rasau, serta beberapa rumpun nipa dan niboeng dan kayu liar lain.

Sungai cepat melebar setelah menerima aliran Sungai Lioek dari kanan menjadi sekitar 150 meter lebar.

Sedikit lebih jauh ke barat, kami melewati Pulau Keloewang yang dipenuhi pasir dan tumbuhan perepat, dengan kedalaman air berkurang. Tepi kiri sungai kini lebih tinggi dengan bukit kecil yang cukup curam di beberapa tempat. Sedangkan tepi kanan tetap rendah. Di sela-sela kebun kelapa dan di bawah bayangan pohon buah, kami melihat rumah-rumah sederhana.

Sore hari, kami mendayung ke hulu Sungai Bindjei di sebelah timur Pulau Sengoea menuju kampung dengan nama yang sama. Kami memasak sendiri, karena sejak sarapan di Sebintang, hanya minum air kelapa dan makan jajanan manis dari air dan daging muda kelapa, dengan sirup atau gula sesuai selera.

Malam harinya dan dini hari, kami berlayar ke Sedanau, di mana kami mendirikan tenda dekat Radja Machmoed untuk bermalam.

(*)

Bersambung