“SETIAP kali kami memandang Ranai, keinginan untuk mendaki gunung besar itu semakin menguat. Pengoeloe Djasa dari Senare memberi tahu kami bahwa dari kampungnya, puncak bisa dicapai dalam dua hari jika kami tidak keberatan dengan sedikit kelelahan.”

…

“Pemandu kami, Limat, seorang Melayu terampil dan merupakan petualang sejati. Ia ditemani anaknya, Seman yang berusia delapan tahun.”

…

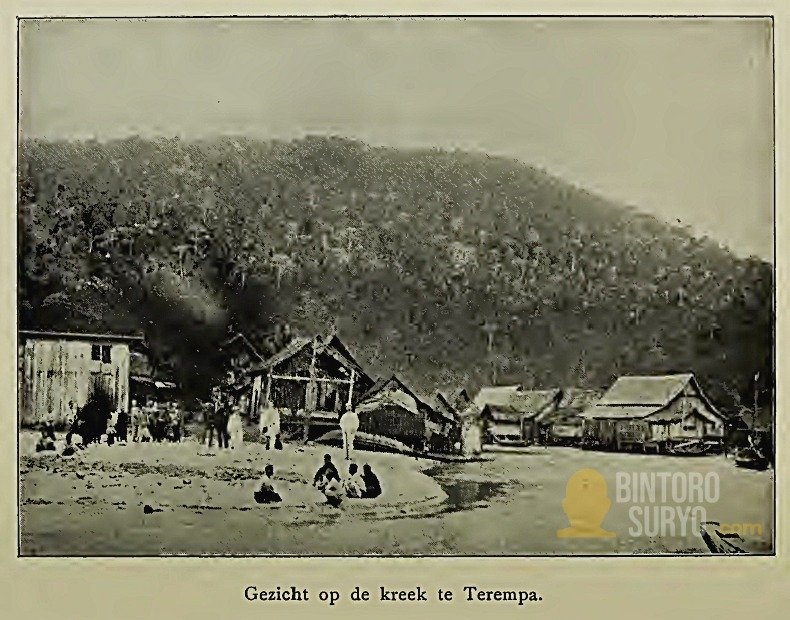

“Saat angin timur laut bertiup kencang, laut di sini sangat ganas dan penduduk terpaksa memasang tembok sementara ganda atau pagar tinggi dari daun kelapa anyaman di rumah mereka untuk melindungi dari terpaan air laut.” (A.L. Van Hasselt/H. J. E. F. Schwartz – De Poelau Toedjoeh In Ei Et Zuidelijk Gedeelte Der Chineeschen Zee)

PERJALANAN rombongan Van Hasselt dan Schwartz di kampung-kampung kelompok Boengoeran (Bunguran/Natuna Besar) pada sekitar 1895, membawa banyak catatan baru tentang kondisi wilayah itu.

Mereka sempat kembali ke kampung Ranai, sebelum memutuskan untuk mendaki gunung tertinggi di kelompok kepulauan Tujuh, gunung Ranai. Rombongan mereka ditemani beberapa penduduk pribumi, termasuk warga bernama Limat dan anaknya, Seman.

Keberadaan hewan berjuluk ‘Kekah’ di wilayah ini begitu menarik perhatian. Spesies primata dari famili Cercopithecidae itu, merupakan hewan endemik yang hanya ada di Pulau Boengoeran (Bunguran/Natuna). Beberapa kali upaya penelitian terhadap hewan khas Natuna tersebut menurut Hasselt, sudah beberapa kali dilakukan sebelumnya. Namun belum memberi banyak gambaran ilmiah tang pasti pada masa itu.

Mengapa jenis hewan tersebut hanya ada di Boengoeran?

Pada masa kunjungan rombongan Van Hasselt dan Schwartz, jumlah hewan pemalu itu sekitar 5.000-7.000 ekor. Jauh menurun dari sebelumnya, karena sering menjadi target buruan penduduk setempat. Jenis primata itu tersebar di beberapa tipe dan pada ketinggian hutan dengan habitatnya. Yaitu hutan primer pegunungan, hutan sekunder, kebun karet tua, dan daerah riparian, juga di hutan mangrove dan kebun campuran.

Simak catatan mereka pada bagian 5 berikut ini.

KEESOKAN harinya, bersama wakil pemerintah pribumi Sedanau, kami berlayar dengan kapal uap melewati kampung Tengah di pantai selatan Boengoeran untuk mengambil pemandu, lalu menuju kampung Ranai, tempat kami akan melakukan perjalanan ke pedalaman.

Karena cuaca mendung dan jarak pandang rendah, kami mengikuti arahan pemandu yang kami bawa, untuk berputar jauh ke selatan Sedadap. Di sebelah kiri kami, terlihat gugusan pulau-pulau di barat daya semenanjung selatan, yang dalam peta laut dinamakan kelompok Duperré. Namanya diambil berdasar nama perwira laut Prancis yang dulu mengunjungi kelompok pulau tersebut.

Pulau-pulau itu antara lain Kembang, Boeroeng, Legoeng, Koembiq, Doejoeng, Boeloeh, Selantang, Antoe, Setapah, Setahi, Semasin, Saboeng, Maoeng, Genting, dan Sedadap.

Nama-nama ini berbeda dengan yang tercantum di peta dan daftar resmi sebelumnya. Nama-nama di atas yang kami sebutkan, didapat dari Radja Machmoed, yang memberikan kami salinan daftar semua pulau di sekitar Boengoeran. Ia menyusun daftarnya selama masa pemerintahannya dengan bantuan kepala kampung setempat.

Daftar itu mencatat Boengoeran yang memiliki sekitar 10.000 jiwa, termasuk sekitar 300 Orang Laoet yang tinggal di kampung-kampung pesisir barat. Mereka memeluk Islam. Selain mengumpulkan hasil laut, juga bertani kelapa.

Menurut daftar ini, Boengoeran dikelilingi 53 pulau, sementara daftar resmi hanya mencatat 38, termasuk Midai.

Pulau-pulau berbukit kelompok Duperré, beberapa di antaranya berpenghuni dan ditanami kelapa. Umumnya berbatu dan dikelilingi terumbu karang luas.

Setelah mengelilingi Pulau Sedadap, kami menuju ke utara-timur laut di kampung Tengah. Setelah hampir dua jam mendayung, kami berlabuh pada sekitar dua ratus meter dari pantai. Kami memanfaatkan waktu untuk menggambar panorama pegunungan indah yang terlihat (lihat peta no VI).

Di barat, tampak Selat Laplace yang dalam, dengan batu karang tandus Tandjoeng Lampa menjulang tegak dari laut. Lalu deretan bukit dan puncak tinggi Loetjoek dan Tjatoek yang sebagian berhutan, kontras dengan batuan putih dan kuning.

Di depan, terlihat lereng yang lebih landai, berbatas pasir memanjang hampir sepanjang pantai yang tertanam kelapa.

Ke timur, kampung Tengah, terbentang dataran luas dengan jalan menuju Ranai, dan di kejauhan terlihat puncak segitiga Gunung Bedoeng.

Lahan itu kembali naik menjadi perbukitan dan gunung berhutan, terpisah oleh dataran yang lebih datar. Di baliknya, terlihat lembut pemandangan pegunungan Ranai yang jelas di bawah langit cerah.

Lebih ke timur, kebun kelapa semakin banyak. Tidak hanya di pesisir, tetapi juga di lereng gunung, dan di timur laut garis pantai di Pian Padang memasuki laut dengan sudut yang tajam.

Tradisi Menangkap Bilis

PUKUL satu siang, pemandu kapal naik ke kapal dan kami melanjutkan perjalanan. Tak lama kami melewati Tanjung Kelantang, sebuah tanjung curam, lalu mengikuti pantai timur yang sudah kami kenal menuju utara.

Di antara tanjung Penarik dan Ranai, wilayah pantai terlihat sebagai dataran luas dengan jajaran bukit di kejauhan. Yang tertinggi adalah Gunung Setegas. Deretan bukit ini terhubung dengan pegunungan Ranai dan menjadi pembatas air antara Sungai Bindjei dan aliran sungai kecil yang menuju pantai timur.

Gunung Ranai juga memiliki cabang ke arah barat dan utara, berakhir di gugusan batu di Tanjung Senoebing, tempat laut dipenuhi batu dan terumbu karang.

Saat matahari terbenam, kami berlabuh di depan kampung Ranai. Langit mendung gelap sehingga garis pantai dan puncak gunung hanya menjadi bayangan hitam di langit dan laut kelabu.

Awalnya, malam tampak suram di dek kapal. Tapi setelah makan malam dan keluar mencari udara segar, kami terkejut.

Saat datang lagi ke kampung ini, kami seperti tidak lagi berada di Ranai yang sepi. Melainkan seolah berada di pelabuhan kota besar, dengan cahaya kapal berkelap-kelip dan barisan lentera menyala di pantai. Ratusan cahaya bergerak perlahan seperti kereta yang lewat.

Radja Machmoed, teman perjalanan kami, menjelaskan bahwa cahaya itu sebenarnya obor yang dibawa oleh penduduk bersenjata alat perang dan tombak ikan, yang berburu ikan dan moluska yang tersisa di pantai kering antara batu dan terumbu karang.

Obor itu dibuat dari serat daun roembia, yang membungkus potongan kayu kering dan damar pohon balauboom seperti tabung.

Di sepanjang pantai saat bulan gelap, penduduk lelaki secara berkelompok kecil (kolek), dengan obor yang nyala sama, menangkap ikan bilis (bilis/teri) pakai jaring, tangkoel. Ikan ini menggantikan peran tamban di kepulauan timur yang jarang ditemukan di sini. Penangkapan berlangsung selama 4-5 bulan pas musim angin utara.

Ikan bilis dalam jumlah besar, bisa diolah seperti tamban untuk dijadikan peda, banyak diekspor ke Sambas, dan dijual dengan harga 1-2 dolar per tempajan (30 kati).

Industri ini sangat maju, terutama di kelompok Serasan, dengan ratusan kodi (1 kodi = 20 tempajan) yang dipasarkan tiap tahun.

KEESOKAN harinya, kami menyusuri Sungai Oeloe terlebih dulu ke barat, lalu barat daya. Di sungai ada beberapa pulau kecil yang ditumbuhi pohon akar (bakau), membentuk banyak anak sungai. Di ujung utara terlihat Ranai dengan lereng landai yang dihiasi hutan lebat, puncaknya berbatu dan terjal dengan bentuk tajam dan bergerigi.

Kami sampai di kampung Tok Djabat di tepi kiri. Sungai mengalir ke arah selatan. Dari bukit tempat kampung itu berdiri, yang terdiri dari beberapa rumah, terlihat laut terbuka ke arah timur. Kami meninggalkan perahu kecil yang kembali ke Ranai dan berjalan menuju kampung Maligei satu jam lagi, barang bawaan kami diangkut lewat sungai Oeloe dengan perahu.

Medan bergelombang dan berpenduduk, bergantian dengan rawa-rawa yang di atasnya ada jembatan-jembatan yang sangat sederhana. Batang pohon tipis yang tidak selalu lurus, disusun memanjang, disokong penyangga dari ranting yang tertancap bersilangan di lumpur. Tidak bisa pakai tongkat karena akan tenggelam di lumpur. Pohon roembia di rawa juga tidak bisa dipanjat.

Paginya kami berjalan mengelilingi Ranai menuju kampung Tegoel Bajan; kampung ini dan kampung di dekatnya; Ajer Koepang, Sempal, Ajer Ijoe, Senare, serta Tandjoeng membentuk distrik Tjeroek.

Jalan kaki kami sekitar dua jam melewati ladang, rawa, hutan sagu, semak bambu nap, dan melewati banyak anak sungai yang mengalirkan air jernih ke Sungai Oeloe.

Trek makin menanjak dan semak makin rapat. Tapi masih di area yang pernah dikelola penduduk. Baru pukul 11 kami mencapai tepi hutan hujan tropis di lereng barat daya Ranai.

Tanah mulai berbatu dengan bongkahan batu besar berlumut dan pakis. Kami mendaki berat ke puncak Gunung Batu Beraduk. Dinamai begitu karena bebatuan besar bertumpuk yang biasa dipakai penduduk lokal untuk beristirahat atau menginap.

Sementara di lereng utara, jalur sama curamnya, lalu tanah makin landai. Kami harus menyeberangi Sungai Ajer Selangit tujuh kali dan Sungai Djerami dua kali, lalu melewati rawa. Setelah melewati massa batu besar yang hanya menyisakan jalur sempit, kami tiba di beberapa rumah terpisah di kampung Ajer Koepang—tempat penduduk menanam tembakau. Di sini, ada pandai besi yang membuat dan memperbaiki alat pertanian untuk warga Tjeroek.

Setelah perjalanan satu setengah jam melalui ladang, hutan sagu basah, dan kebun kelapa, kami tiba di kampung Sempal, dan setengah jam kemudian sampai di Tegoel Bajan, di sebuah rumah di puncak bukit. Pemilik rumah mengatakan bahwa kediaman kepala kampung masih satu jam perjalanan lebih jauh. Jadi, kami putuskan istirahat di sini saja.

Tiba di Kampung Tegoel Bajan

SAAT jalan pagi hari berikutnya, kami cukup kaget melihat beberapa kerbau yang selama ini belum kami ketahui ada di Boengoeran. Kami dengar ada cukup banyak sapi. Tapi, hanya dimanfaatkan untuk susu dan daging. Belum jelas, apakah anjuran kami untuk memanfaatkan hewan ini sebagai alat angkut dan bajak akan dijalankan.

Meskipun Tegoel Bajan hanya sebuah kampung kecil, kami bisa mencatat banyak hal di buku harian. Enam rumah di kampung ini bentuk dan gaya bangunannya berbeda dengan yang kami lihat sebelumnya.

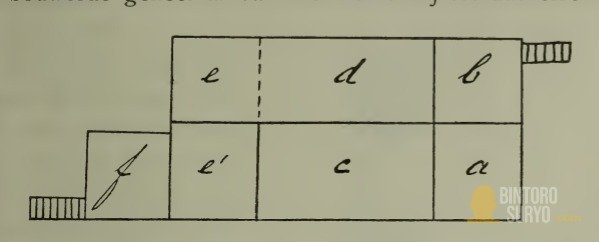

Rumah di sini berbeda, meski di tempat lain rumah dibagi memanjang menjadi tiga ruangan sama panjang, dengan ruangan tengah (ruang utama) yang lantainya lebih tinggi dari dua ruangan lainnya. Di sini, rumah terbagi menjadi dua bagian yang masing-masing dibagi lagi menjadi ruangan-ruangan.

Dari tangga, seperti di gambar denah, kita masuk ke serambi (receiving room) yang lantainya lebih rendah dari ruangan loewa (ruang utama). Kalau kedua bagian ini satu lantai disebut kèlè anak. Lebih ke dalam, ada ‘dalam’ (ruang dalam) dengan serambi dalam di depannya, tempat tidur dan ruang wanita. Lantainya berbeda ketinggian dan lebih tinggi daripada dua ruangan pertama.

Kemudian, ada dapur (dapoer) dengan serambi dapur, yang lantainya juga sama tingginya dengan dua ruangan pertama. Dapur terbuka ke sebuah pelantar (beranda) dengan tangga kasar di depannya.

Dinding terbuat dari kulit pohon atau batang daun sagu dilengkapi jendela (pelingah). Lantai dari bilah niboeng, dan atap dari daun roembia. Di serambi, ada beberapa tongkat dipasang horisontal di dinding yang dipakai sebagai gantungan pakaian.

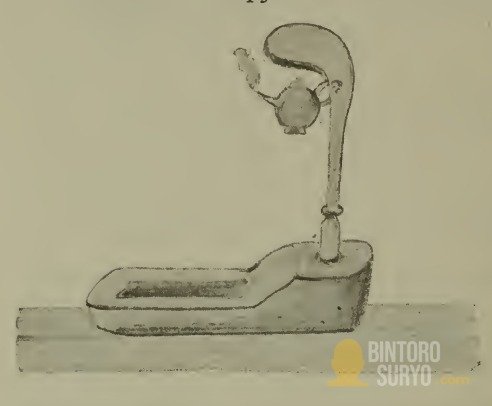

Penerangan menggunakan lilin damar, dan juga pot teh Cina yang diisi minyak kelapa dan sumbu kapas sebagai lampu minyak. Namun lampu ini menyala tidak sempurna karena minyak meresap ke pot dan menetes ke tempat kayu bakar yang menopang pot.

Perabot rumah yang menonjol adalah tikar bermacam jenis: tikar sapoe tangan (persegi), tikar sisip (memanjang), tikar boejan (panjang dan putih), dan tikar belongkan (lebih kasar).

Di depan rumah ada area terbuka tanpa tanaman, tempat anak muda bermain ‘senekat’, yakni permainan lempar koin menempel di kue tanah liat. Lemparan yang dilakukan, harus sedekat mungkin ke bambu kecil di tanah. Yang paling dekat memenangkan semua koin.

Pria suka bermain dadu atau kartu, tapi pemerintah pribumi melarang keras permainan ini. Saat kami menyusuri pantai, ada empat pria yang kedapatan bermain judi oleh Radja Machmoed. Mereka langsung diasingkan ke Sedanau untuk mendapat hukuman kerja paksa di jalan kampung atau halaman kediaman Radja.

Anak-anak juga bermain mainan putar dari kayu keras yang disebut leban, bisa dibeli beberapa sen. Permainan favorit lain yang disukai juga oleh orang dewasa adalah main sepak raga. Semacam sepak bola dengan bola rotan. Semua orang di sini juga suka menerbangkan layang-layang saat musimnya.

Masyarakat terbagi dalam marga (kaoem): orang Tegoel Bajan satu marga, Senare satu marga, Kampung Tandjoeng satu marga, Ajer Ijoe juga satu marga. Kawin di dalam marga diperbolehkan.

Anak perempuan yang sudah menikah, biasanya tinggal dulu di rumah orang tua dengan satu bilik khusus. Suami membantu memperluas rumah. Setelah punya kebun sendiri dan cukup penghasilan, suami membangun rumah sendiri yang diikuti istri dan anak-anak, disebut punya koewasa sendiri.

Tanah dianggap milik Radja. Tapi penduduk bebas membuka lahan. Sejak masa Radja Endoet, ada sistem pembayaran izin pakai lahan.

Mendaki Gunung Ranai

SETIAP kali kami memandang Ranai, keinginan untuk mendaki gunung besar itu semakin menguat. Pengoeloe Djasa dari Senare memberi tahu kami bahwa dari kampungnya, puncak bisa dicapai dalam dua hari jika kami tidak keberatan dengan sedikit kelelahan.

Kami tidak keberatan. Setelah berdiskusi soal pembawa beban dan barang yang dibawa, kami memutuskan untuk melakukan pendakian.

Perjalanan dimulai dengan berjalan selama tiga perempat jam melewati ladang dan semak menuju rumah pengoeloe kami, sebuah rumah luas tapi agak lapuk yang dindingnya terbuat dari batang pohon sagu, sehingga memberikan pencahayaan dan pengudaraan yang bagus.

Namun, lebih dari tikar di dalam rumah, kami lebih tertarik dengan rindangnya pohon perat yang berdiri megah di tengah halaman. Di bawah pohon itu kami mendirikan tenda. Sementara para pria sibuk mengemas barang-barang untuk pendakian.

Pohon perat merupakan salah satu pohon terindah di pulau ini. Bentuknya mirip dengan pohon beech Eropa. Tapi cabangnya lebih besar dan melengkung ke bawah. Daunnya sangat lebat hingga memberi keteduhan yang cukup meskipun di siang yang terik. Buahnya sebesar apel dan bisa dimakan. Sebagai pohon hias di taman, tidak ada yang lebih cantik.

Setelah semuanya siap, rombongan bergerak. Kami mengikuti aliran Sungai Toewi ke hulu, segera menyeberang anak sungai dan melewati kampung Ajer Kampong, lalu melewati beberapa rumah di kampung Ajer Ijoe. Terus menanjak hingga sampai Sungai Ijoe dan melewati lima rumah yang termasuk dalam kampung itu.

Setelah berjalan satu jam, kami meninggalkan ladang terakhir dan memasuki hutan yang dipenuhi batu karang raksasa yang sangat menyulitkan perjalanan. Gunung itu tampak tersusun dari batu-batu besar dengan celah dan gua. Kadang kami harus melompat dari batu satu ke batu lain dengan jurang dalam sampai sepuluh meter, bahkan merayap dengan tangan dan kaki melewati ngarai batu curam.

Kami beristirahat di bawah batu besar yang menyerupai hunnebed (megalit, peninggalan zaman dulu) bertumpu pada dua batu lain, membentuk lantai datar sekitar 12 x 9 meter. Semakin tinggi kami mendaki, semakin banyak batu ditutupi oleh lumut.

Pemandu kami, Limat, seorang Melayu terampil dan merupakan petualang sejati. Ia ditemani anaknya, Seman yang berusia delapan tahun. Tampak, Seman akan mengikuti jejak bapaknya. Dia selalu di depan bersama Limat, membawa parang di tangan dan membawa beban yang diikatkan ke kepala dengan tali dari serat pohon.

Yang lain dengan cepat tertinggal, sehingga kedua pemandu polisi beserta kami menjadi rombongan depan. Sambil kami mengumpulkan serangga, bunga, daun, lumut, dan batu, pemandu kami mencari makanan yang bisa dimakan dan sesekali menaruh jamur putih, koelat, sebagai lauk tambahan untuk nasi dalam ransel.

Pemandu polisi diberi jamur hitam. Batangnya seperti tulang rusuk yang akan dijadikan gelang untuk anaknya agar terlindungi dari penyakit. Ia juga mendapat hadiah lain seperti akar tumbuhan obat yang direbus sebagai penawar racun untuk digunakan di Pulau Laoet jika kami berkunjung ke sana nanti.

Limat menceritakan bahwa penduduk di sana buruk perangainya. Terutama wanitanya yang ahli racun dan sihir, sampai bisa menyakiti orang hanya dengan menatap. Namun akar obat itu dipercaya ampuh, sehingga pemandu polisi bisa pergi ke Pulau Laoet dengan tenang.

Setelah menyeberangi jurang berbahaya di Ajer Tabau—kami harus memegang tumbuhan liana dan akar pohon untuk mendukung tubuh melewati batu-batu besar—kami tiba-tiba kehilangan jejak. Menghabiskan waktu beberapa jam.

Tapi, alam di sini begitu megah dan kuat, jadi penundaan waktu sedikit ini bukan kerugian. Kami punya kesempatan mengamati dengan teliti.

Di antara anggrek dan liana, termasuk akar getah berharga akar gerit, tergantung lycopodacee cantik dalam ikatan dan rumbai, menutupi batang dan batu dengan warna abu-abu. Perhatian kami tertuju pada banyak tanaman hitam berkilau seperti benang, tidak berdaun dan bunganya sangat kecil, menempel pada ranting dan daun dengan alat hisap. Kemungkinan ini Cassytha Capillaris Meissn., parasit Lauraceae, bisa disebut “benang iblis” seperti Cuscuta.

Benang tebal seperti tulang rusuk dari semboen di ramboet (nama lokal) digunakan untuk membuat gelang. Apakah gelang itu punya kekuatan gaib? kami tidak tahu.

Saat kami duduk di batang pohon atau batu, tak lama setelah menyeberangi Sungai Lisoen (aliran atas Sungai Bindjei), tiba-tiba bau busuk menyebar.

“Oh!” kata salah satu warga pribumi yang mendampingi, “Itu Salim yang menggosok kaki dan kakinya dengan kulit pohon teladoe agar tidak tergigit lintah hutan.”

Kami pikir caranya hampir sama buruknya dengan masalahnya.

DI aliran atas Sungai Oeloe, kami menemukan tempat cocok untuk bermalam. Saat pondok dibangun dari batang dan ranting di atas batu datar dengan atap dari dua kadjang yang kami bawa, kami mencari tempat membasuh badan dan melepaskan lintah yang masuk lewat pakaian kami untuk memenuhi dahaga darahnya.

Menarik, bahwa hampir semua buku tentang Hindia menyebut hewan kecil ini ‘sprznghloedzuigers’ (lintah loncat). Padahal nama itu salah total karena mereka sebenarnya bukan lintah yang bisa melompat.

Mereka bergerak seperti ulat penggerek dengan kecepatan cukup tinggi, merayap di batang dan ranting, berdiri tegak di jalan, batu, ranting, dan daun, menggerakkan tubuh panjangnya seperti mencari-cari ke segala arah.

Bagaimana mereka merasakan mangsanya datang, kami tidak tahu. Tapi jelas mereka mampu mendeteksi. Saat berjalan di hutan terutama saat hujan, lintah ini datang dari semua arah ketika kita berhenti sejenak. Jika kita menyentuh ranting dan daun, mereka langsung melepaskan diri dan menempel atau jatuh ke mangsa. Sering tiba-tiba, kita seperti tertusuk, di tempat yang tidak kita duga ada lintah.

Keesokan harinya kami melanjutkan pendakian yang lebih sulit dari sebelumnya, menuju puncak tertinggi dari tujuh puncak di pegunungan Ranai.

Kami harus membersihkan pohon kerdil yang keras berkerut dengan lumut panjang menggantung. Di antaranya tumbuh pandan dan rumput tajam membentuk jaring.

Pukul 10 pagi, kami berdiri di tepi jurang dikelilingi awan tebal abu-abu yang segera berubah menjadi gerimis. Beberapa saat kemudian langit biru cerah bersinar penuh di atas kami. Pemandangan tak berujung terbentang di sekitar. Pantai berpasir putih membatasi laut biru dengan pulau-pulau hijau tersebar, dan di teluk sana, lebih dari tiga ribu kaki di bawah kami, kapal uap dan tongkang-tongkang tampak kecil dekat kèlong, yang terlihat seperti panah raksasa di atas air.

Ke arah lain, pandangan meluas ke pulau berhutan dengan perbukitan dan puncak gunung; pita-pita perak berkelok di antara hijau, dan lebih jauh di kejauhan terlihat siluet pulau Sedanau, Selaoet dan pulau lainnya.

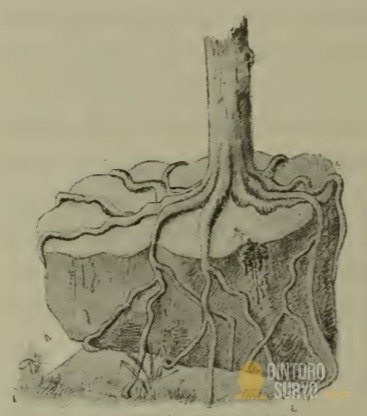

Di pondok, kami melihat pohon oebèq raksasa dengan diameter lebih dari setengah meter yang tumbuh di atas batu hampir gundul, dengan akar melilit batu dan menembus tanah beberapa meter lebih rendah.

Perjalanan kami melalui hutan indah dengan banyak pohon balau dan berlian yang besar dan keras. Kami juga menemukan banyak pohon langkap (oelak), yang menghasilkan serat hitam idjoeq seperti bulir kelapa. Kulit batang pohon ini bisa dipintal menjadi tikar kasar dan juga dipakai untuk pagar kèlong.

Catatan: Menurut pengukuran Laplace, Gunung Ranai setinggi 3.570 kaki; peta Inggris mencantumkan 1.890 kaki, yang jelas terlalu rendah.

Kalau dibandingkan dengan data modern, tinggi Gunung Ranai sekitar 1.035 meter (±3.395 kaki), jadi angka Laplace lebih mendekati kenyataan dibandingkan angka peta Inggris yang terlalu rendah.

SEPERTI biasanya saat perjalanan di hutan Hindia, kami juga tidak banyak melihat satwa liar. Jika kita abaikan laba-laba, kupu-kupu, kumbang, belalang, dan serangga lain, daftar hewan yang kami temui cukup sedikit.

Seekor koebing yang sempat terbang melewati jurang dengan sayap terbuka, dua ular, beberapa babi hutan, banyak monyet abu-abu, dan beberapa monyet kecil berwarna gelap yang disebut teka oleh penduduk lokal; kemudian burung seperti balam, poenei tanah, pergam abu-abu dan putih, dan beberapa tupai kecil — itulah hewan penghuni hutan ini.

Pemandu kami bercerita bahwa lebih dari sepuluh tahun lalu, rusa dari Sarawak telah diperkenalkan dan berkembang biak dengan baik di sini. Mereka tidak mengenal kidjang (jenis kijang). Tapi banyak pelandoek dan napoe, yang diburu karena dagingnya digemari.

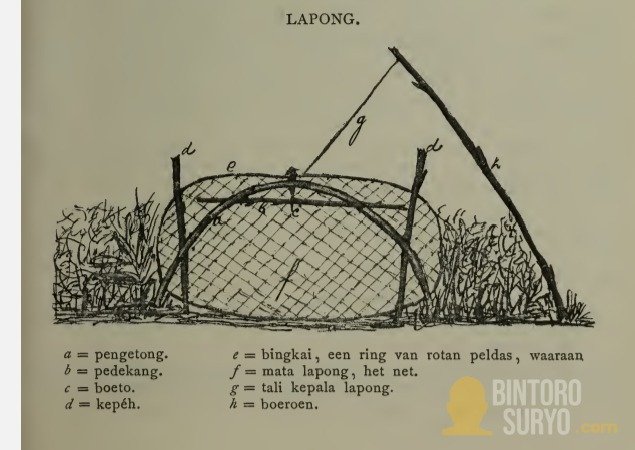

Hewan-hewan itu ditangkap dengan cara mengejar menggunakan anjing ke jaring yang terpasang di antara batang dan ranting pohon, yang disebut lapong, yang akan ditarik rapat dengan tongkat khusus, boeroen, saat hewan masuk ke dalamnya. Cara serupa juga digunakan untuk berburu babi hutan.

Di sekitar kampung-kampung, hidup hewan moesang. Di hutan pegunungan ada semacam musang bau yang disebut boeboet, yang jika terpojok mengeluarkan bau busuk sangat menyengat hingga membuat orang pingsan, menurut cerita penduduk.

Ahli alam Belanda belum meneliti Boengoeran secara mendalam, tapi Limat, pemandu kami, baru-baru ini menemani seorang Inggris yang menghabiskan sebulan di pulau ini dan mengumpulkan koleksi hewan yang besar. Namun ia gagal mencari info soal Kekah. Yakni primata unik yang cuma ada di Natuna (Pulau Bunguran Besar). Mereka hidup di hutan pegunungan Gunung Ranai dan habitat lain seperti hutan mangrove serta kebun karet tua.

Kekah ini terancam punah karena perburuan dan hilangnya habitat mereka. Populasinya diperkirakan menurun drastis, sekarang cuma sekitar 5.000-7.000 ekor.

Dengan sia-sia orang Inggris itu mencari orang utan yang, menurut Limat, memang ada di pulau itu. Tapi ceritanya terdengar seperti legenda. Sehingga menurut kami, orang Inggris itu tidak menemukannya karena memang tidak ada.

Suatu kali, kata Limat, pernah tertangkap seekor orang utan betina yang hanya bisa dipelihara beberapa jam di kampung karena rumah tempat menyimpannya diserang oleh orang utan jantan yang datang dengan melempari batu sehingga akhirnya mereka terpaksa melepasnya.

Perjalanan Kembali Dari Kampung ke Kampung

KEESOKAN paginya kami kembali ke Senare dalam waktu lebih dari empat jam. Hari itu kami masih tinggal di rumah penghoeloe untuk berdiskusi tentang penanaman kopi Liberia di lereng Ranai yang cocok untuk itu.

Apa yang kami lihat dari hasil percobaan kopi di sini tidak jauh menjanjikan dibandingkan di Siantan, Sedanau, dan kampung Bindjei.

Di kampung Ranai, tempat persemaian yang dibuat tahun 1895 ternyata kurang diperhatikan, sehingga banyak bibit yang hilang karena banjir saat musim hujan. Bibit yang berhasil diselamatkan dan ditanam di beberapa pekarangan saat kami kunjungi pada 1896 tampak menyedihkan.

Menurut para kepala kampung, kebun kopi di lereng utara dan barat laut pegunungan Ranai lebih baik, dengan sekitar 1.000 bibit sudah ditanam. Tapi kami tidak sempat mengunjungi kebun itu.

Radja Machmoed bermaksud, dengan persetujuan pemerintah kerajaan, membangun jalan bagus dari kampung Tandjoeng di pantai timur melewati Senarë dan kampung lain ke Semedang di pantai barat, dengan cabang jalan dari Sapau ke kampung Seboeng di pantai barat laut. Penduduk nantinya bisa bebas menanam kopi di sepanjang jalan yang banyak melewati lahan subur itu.

Apakah rencana ini terealisasi dan penduduk yang belum berpengalaman dapat merawatnya dengan baik,? Waktu yang akan membuktikan.

Namun yang pasti, tanah yang baik untuk kopi tidak kurang. Pohon kopi tua yang kami lihat di beberapa tempat memberi tanda bahwa dengan penanganan yang baik, budidaya kopi terutama di daerah Ranai punya harapan berkembang baik.

DARI Senarë ke kampung Tandjoeng, hanya sekitar satu jam berjalan lewat jalan setapak yang melewati bukit rendah bersemak. Lalu ladang dan kampung Pasir Garam, yang dinamai demikian karena sekelilingnya hanya pasir halus.

Vegetasi dataran ini cukup unik. Banyak tanaman resam, karamoenting, sekadoedoek, dan lagoendi, dengan bunganya yang putih cantik tersusun menyerupai payung. Ada juga tumbuhan pelampas toepei, sejenis pakis, yang juga ditemukan di Bangka dan sebuah pulau di pantai Jawa, di mana juga tampak batang bercorak Amorphophallus, bagang, yang di puncaknya berbunga besar.

Kampung Padang yang kami lewati terletak di dataran yang dipisahkan oleh rawa kecil berpenanan sagu selebar tiga puluh meter dari kampung Tandjoeng, tempat tinggal orang kaja bagian timur laut Boengoeran.

Dari tandjoeng Senoebing, kampung ini mengarah ke barat laut sepanjang tiga teluk: Teloeq Baroe, Sepoempoeng, dan Selahang.

Karena banyaknya karang dan batu di pantai dan teluk, tidak mudah memasuki teluk, sehingga kapal uap kami berlabuh sekitar satu kilometer dari pantai di teluk Selahang. Esok paginya kami berlayar dari Tandjoeng, mengarahkan kapal ke utara, dan beberapa jam kemudian berhenti di Pengedak, kampung pantai yang terhubung dengan Senarë lewat jalan setapak.

Bukit batu Tekol Belian setinggi lebih dari 500 kaki dan Gunung Lasat di selatan hampir menyentuh pantai. Rumah-rumah di kampung pantai ini tersebar berjauhan dan terselubung oleh hutan kelapa sawit, sehingga tidak terlihat dari perairan.

Sekitar seratus meter dari pantai dan sejajar dengannya, terdapat laguna yang terhubung ke laut lewat muara kecil. Di antara kampung dengan Tandjoeng Soedjoeng mengalir Sungai Semitan yang berasal dari Gunung Bedoeng di selatan Gunung Kapoer dan dapat dilayari perahu kecil sampai jarak tertentu.

Di sepanjang pantai kami menemukan pohon dengan banyak anggrek harum yang mudah kami kumpulkan dalam jumlah banyak.

Pembuatan Prau

SETELAH singgah sebentar, kami melanjutkan pelayaran ke utara melewati teluk Teloeq Ajer Orang dan Teloeq Moeara, lalu melewati Tandjoeng Datoeq, sebuah dataran tinggi berbatu gersang yang berbentuk meja, menuju kampung Teloeq Boeton yang terhubung dengan Teloeq Moeara lewat jalan setapak. Kami sampai di sana dalam satu jam. Di antara Pulau Pandjang dan Pandak yang keduanya ditumbuhi kelapa, kapal uap kami berlabuh.

Saat angin timur laut bertiup kencang, laut di sini sangat ganas dan penduduk terpaksa memasang tembok sementara ganda atau pagar tinggi dari daun kelapa anyaman di rumah mereka untuk melindungi dari terpaan air laut. Deretan pepohonan kelapa yang lebat di sepanjang pantai timur, hanya terputus oleh tanjakan berbatu dan beberapa casuarina, terus membentang ke pantai barat laut dan barat pulau.

Karena budidaya kelapa yang mudah ini, masyarakat pesisir memiliki banyak waktu luang yang mereka gunakan untuk berbagai pekerjaan tangan. Salah satunya adalah pembuatan kapal, yang sebelumnya hanya kami singgung sekilas, dan kini akan kami bahas lebih detil.

Di banyak kampung, orang memperbaiki dan membuat prau (perahu, pen.). Tetapi biasanya prau yang dibuat adalah yang kecil seperti djaloer, yaitu batang pohon yang dibelah dan dilubangi; djoekoeng dan kolek, yang sama seperti yang sudah kami kenal di kelompok Siantan dan Djemadja; serta sampan këtoek, yang bentuknya tidak jauh berbeda dari sampan djoehoe buatan orang laoet.

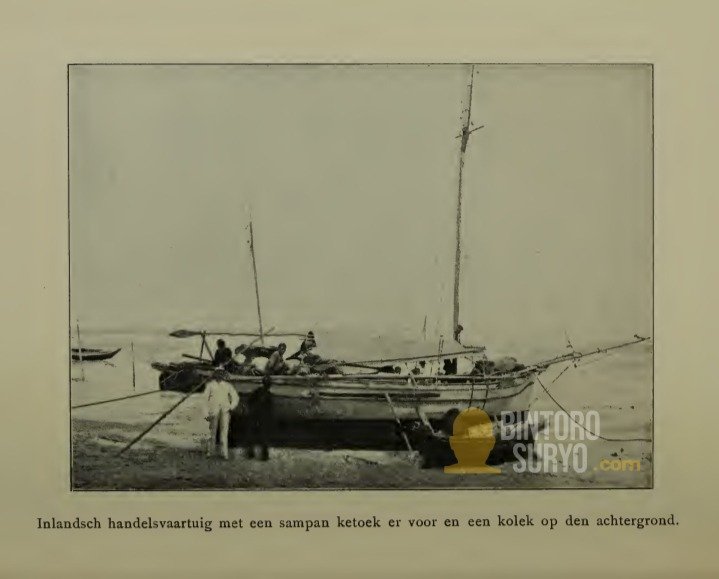

Di kampung Tjinak, Selesoeng, dan Kelantan, terutama di dua kampung pertama, dibuat prau yang lebih besar seperti sampan atau prahoe belepas dengan kapasitas muat empat kojans atau lebih, dan juga prau dagang dalam berbagai ukuran. Foto yang tertera menunjukkan salah satu prau dagang seperti itu bersama kolek dan sampan këtoek yang berlabuh di pantai kampung Boeton.

Semua perahu ini dibuat dari kayu-kayu yang sangat kuat seperti resak, medang, pesak, leban, tjengal, palpat, dan giam. Yang menarik, kebanyakan kayu yang digunakan memiliki berat jenis lebih tinggi dari air. Untuk tiang layar (mast) digunakan batang bintangoer, sementara layar terbuat dari katun asli yang diimpor dari Singapura.

Prau kecil biasanya terbuat dari batang pohon yang dilubangi dan diikat dengan pasak kayu (gading-gading). Untuk lunas (loenas/kiel) prau besar biasanya digunakan balok kayu lurus, dan untuk mengikat gading-gading serta papan lambung juga memakai pasak kayu, bukan paku besi.

Bagian depan prau (aloean prahoe) dan sebagian buritan dilengkapi dek tetap. Hanya beberapa perahu — yang kami lihat hanya di kelompok Tambelan — yang dilapisi tembaga. Biasanya perahu-perahu itu hanya diolesi ter dan cat, sehingga harus sering diparkir di pantai untuk dibersihkan dan dilapisi ulang.

Harga sampan këtoek dan djoehoe berkisar antara $20 sampai $50, sedangkan prahoe belepas dan prahoe dagang yang lebih besar antara $100 sampai $600.

Jalan-jalan di pantai untuk mengumpulkan kupu-kupu dan kumbang kurang membuahkan hasil karena semak-semak penuh semut merah besar (Camponotus gigas) yang gigitannya sangat menyakitkan.

Kami pun meninggalkan Boengoeran dengan membawa kenangan indah perjalanan ke pedalaman dan sejumlah data hasil pengamatan kami maupun dari penduduk lokal. Catatan itu digunakan untuk membuat peta sketsa berskala 1:200.000 dan peta Pulau Sedanau dengan skala dua kali lebih besar. Peta itu masih banyak kekurangannya. Kami berharap penerus selanjutnya mau melengkapinya.

Setelah itu, kami berlayar ke utara mengunjungi Kepulauan Nord Natoena (Natuna Utara, pen.), yang mayoritas berupa karang, yang disebut penduduk sebagai wilayah Poelau Laoet. Angin barat kencang dan hujan lebat membuat pelayaran di perairan berbahaya itu harus sangat hati-hati.

(*)

Bersambung